ここにいていいんだよ

『生きていてくれて、ありがとう。』すべてを失った八百屋の店主が、心の奥の「小さな自分」と出会い、もう一度人生をはじめる癒しの物語

プロローグ

午前5時の空気は、まだ少し冷たい。

八百屋の軒先に並ぶ木箱には、まだ何もない。

静まり返った商店街で、彼は一人、淡々と店を開ける準備をしていた。

目覚ましが鳴る前に目が覚めるのは、いつものこと。

カゴを洗い、看板を出し、昨日残った少ししなびた野菜を処分する。

毎朝の動きは、感情を置き去りにした静かな反復だった。

「おはようさん」

向かいの豆腐屋の店主が声をかけてくる。

彼もいつもの笑顔で、軽く会釈を返した。

でもその笑顔の奥にある“空洞”に、気づく人は誰もいない。

家では、奥さんと子どもたちが眠っている。

家庭はそれなりに穏やかで、誰もが「幸せな人」と彼を見ていた。

──だけど、たまに胸の奥で聞こえる。

「どうしてあんたはそうなの?」

「お前なんて、うちの子じゃない」

母の言葉だった。

幼い頃、何度も繰り返された声が、今も心の奥にこだましている。

忘れたはずなのに、

気づくと、その言葉が心のどこかに居座っている。

「ぼくは、いてはいけない存在なんじゃないか」

そんな感覚が、心の奥のほうに、ずっと横たわっていた。

けれど、そんなこと、誰にも話せなかった。

今さらそんな昔のことを…と、自分でも思っていたし、

「いい年して」と言われるのが、何より怖かった。

だから笑っていた。

野菜を並べて、笑って、商店街の“いい人”でいた。

だけど──

その日、店の前を通りすぎたある視線が、

彼のなにかを静かに、ゆさぶった。

その視線の先には、見慣れない看板が立っていた。

「オープン記念セール」

――大型スーパー開店まで、あと3日。

そして、このささやかな八百屋の物語は、

静かに、確かに、動き出していった。

第1章 野菜と、沈黙と

朝5時。空がまだ眠っているうちに、店のシャッターを開ける音が響いた。

市場から届いたばかりの野菜たち。

トマトの赤、きゅうりの緑、大根の白。

この商店街で、親から引き継いだ八百屋を営んで、もう十数年。

店の奥には、引退した父が今も静かに暮らしている。

「昔は朝4時から動いてたもんだ」

そんな昔話を、今でもよく聞かされる。

妻は、子どもたちを送り出したあと、店に来て一緒に働いてくれる。

レジ横を整えながら、「あ、これ値札まだ貼ってないよ」と軽く声をかけてくる。

口数は多くないが、長く連れ添った夫婦の“静かな会話”が、そこにある。

高校生の長男は、日曜日だけ手伝いに出る。

ぶっきらぼうな顔で果物を並べるその後ろ姿に、ふと自分の若い頃を重ねてしまう。

中学生の次男は、レジを打ちたがるくせに、客が来ると急に照れて隠れる。

そんな、当たり前のように流れていく日々。

夕方、家に戻れば、家族5人で囲む食卓。

料理の湯気と、箸と茶碗の触れ合う音。

会話は少なく、テレビの音だけがぽつぽつと場を埋める。

子どもたちは黙々と食べ、妻は時おり静かに水を注ぎ、

父はテレビに視線を向けたまま、何も言わない。

そこに争いはなかった。

けれど、あたたかさもなかった。

家族で過ごしているはずなのに、

どこか皆が、それぞれ別の場所を見ているような――

そんな食卓だった。

毎朝の動きは、感情を置き去りにした静かな反復だった。

心など存在しないかのように、

今日も、昨日と同じように、体だけが前に進んでいく。

ある日の夕方、いつものように店を閉めて、家に戻った彼は、

部屋の隅に置かれた仏壇の前で、ふと立ち止まった。

――今日は、母の命日だ。

母は、数年前に亡くなった。

大きな病気だったが、あの人は最後まで人に頼らなかった。

「手間かけるのも悪いから」と、淡々と入院の準備をし、

淡々とこの世を去っていった。

「やっぱり…最後まで、距離があったな」

そんな思いだけが、胸の奥に残っている。

優しくされた記憶もある。

でも、なぜかそれよりも――

母のいつもの笑顔のない表情、

――冷たい目。

「うるさい」

「またあんた?ほんと、手がかかる子ね」

「もう知らない、勝手にしなさいよ」

そんな言葉の数々。

怒鳴り声というより、感情のない“投げ捨てるような声”だった。

彼女はいつも疲れていた。

その疲れが、いつの間にか子どもである自分に向けられていた。

母の苦しさを、今なら理解できる部分もある。

けれど、当時の幼い自分にとっては、ただただ、怖かった。

あの視線が、声が、自分の存在を否定しているように感じた。

そして、気づかないうちに、

「自分は、ここにいてはいけない存在なんじゃないか」

という感覚が、心の奥に根を張っていた。

それを隠すように、大人として、父親として、

「しっかりしなきゃ」「弱音なんて吐けない」

と自分を保ってきた。

野菜を並べる手。レジを打つ手。

家族の前で見せる笑顔。

どれも、静かに“演じてきたもの”だったのかもしれない。

けれど、ほんとうは――

誰にも気づかれない深い痛みが、影としてずっとそこにあった。

気づけば、深く呼吸ができなくなっていた。

何かが、心に蓋をしていた。

だけど、今はまだ――そのことに、自分ではまったく気づいていない。

それが“普通”だったから。

第2章 崩れていく日常

ある朝、店の常連だった近所の主婦が、ふとこんなことを言った。

「ここの野菜、おいしいんだけどね。最近、ちょっと遠くのスーパーに行っちゃうのよ。だって、全部安くて一気に揃うから…」

その言葉に、主人公は軽くうなずきながらも、胸の奥に冷たい波が走った。

スーパーの開店――それは、数ヶ月前から商店街の空気を変え始めていた。

「便利になったね」

「そっちの方が楽だし」

そんな声が、耳に残る。

それまで、顔なじみの客たちが、ぽつりぽつりと店から離れていった。

来るのは、ほんの一部の常連と、町に残った年配の人たち。

売上は少しずつ下がっていった。

でもそれ以上に、心を締めつけたのは、必要とされていないという感覚だった。

ある日、長男がふとつぶやいた。

「ねぇ、お父さん。八百屋ってさ…もう時代じゃないのかな?

いや…うまくやってる人もいるんだよ。SNSとかで話題の“波動が高い野菜”とか。

でもさ…うちは、何が“売り”なんだろうね?」

その言葉に、主人公は何も答えられなかった。

答えたくなかった。

だが、どこかで自分でもわかっていた。

たしかに――

目の前の野菜は、

スーパーに並ぶ“整いすぎた”野菜とは違っていた。

それは、形や色の美しさよりも、

土と太陽の匂い、昔ながらの手触りをまとっていた。

たとえ、時代の流れの中で

野菜そのものも少しずつ変わってきたとしても――

ここには、まだ確かに、

“いのちの記憶”が息づいていた。

変わったのは、野菜だけじゃない。

むしろ大きく変わったのは、それを見る“目”だった。

便利さや価格ばかりを追いかける“時代の目”。

急ぎ足で、感じることを忘れた“人の目”。

その鈍くなった目は――

もしかしたら、自分自身も同じだったのかもしれない。

それでも、黙っていつも通り店を開けた。

体が覚えている動きの中に、心だけが取り残されたまま。

ある夜、妻がいつになく真剣な顔で言った。

「このままじゃ、まずいかもしれないわね。

…何か、変えないと」

彼女の声は、責めているわけではなかった。

けれど、その言葉は鋭く胸に突き刺さった。

何かを変えなければならない。

けれど、何を? どうすれば?

答えは浮かばなかった。

第3章 崩れる音もなく

売上は、気づかないうちに、じわじわと減っていた。

気づいたときには、もう補いきれないところまで来ていた。

「少し待てば、きっと戻る」

そう思っていたのは、希望というより、ただの願望だった。

支払いは少しずつ遅れはじめ、

督促の手紙が増え、

いくつかの請求には、もう手がつけられなかった。

それは、何でもない昼下がりのことだった。

配達帰りにポストをのぞくと、見慣れない茶色の封筒が目に留まった。

差出人――〇〇地方裁判所。

その文字を見た瞬間、背筋に嫌な予感が走った。

「……まさか」

店の奥で、そっと封を切る。

中には数枚の書類。

「破産手続開始決定」の文字が、容赦なく目に飛び込んできた。

震える指でページをめくる。

額にじんわりと汗がにじんだ。

「……嘘だろ」

何度読み返しても、現実は変わらなかった。

「……銀行から、破産を申し立てられたらしい」

そんな現実を、目の前の書類が淡々と伝えていた。

誰にも言えなかった。

妻にも、父にも、子どもたちにも。

その夜、妻はいつものように夕食を出してくれた。

主人公は、箸を持つ手を止めたまま、言葉が出なかった。

「…どうしたの?」

静かに問いかける妻。

彼は、黙って茶碗を置いた。

台所の隅に、封筒を置いていた。

それに気づいた妻の表情が、すっと強ばった。

「…もう、ダメなの?」

その言葉に、ただうなずくしかなかった。

沈黙が、食卓を覆った。

子どもたちは、何かを察しながらも、黙ってご飯を口に運んでいた。

その夜、布団に入っても眠れなかった。

「全部、俺のせいだ」

「もっと早く対処していれば…」

「こんな父親で、申し訳ない…」

胸の奥で、言葉にならない責めが渦を巻いた。

破産――その響きは、経済的な損失というよりも、

“自分の存在価値そのものが崩れた”ような、底の見えない喪失感だった。

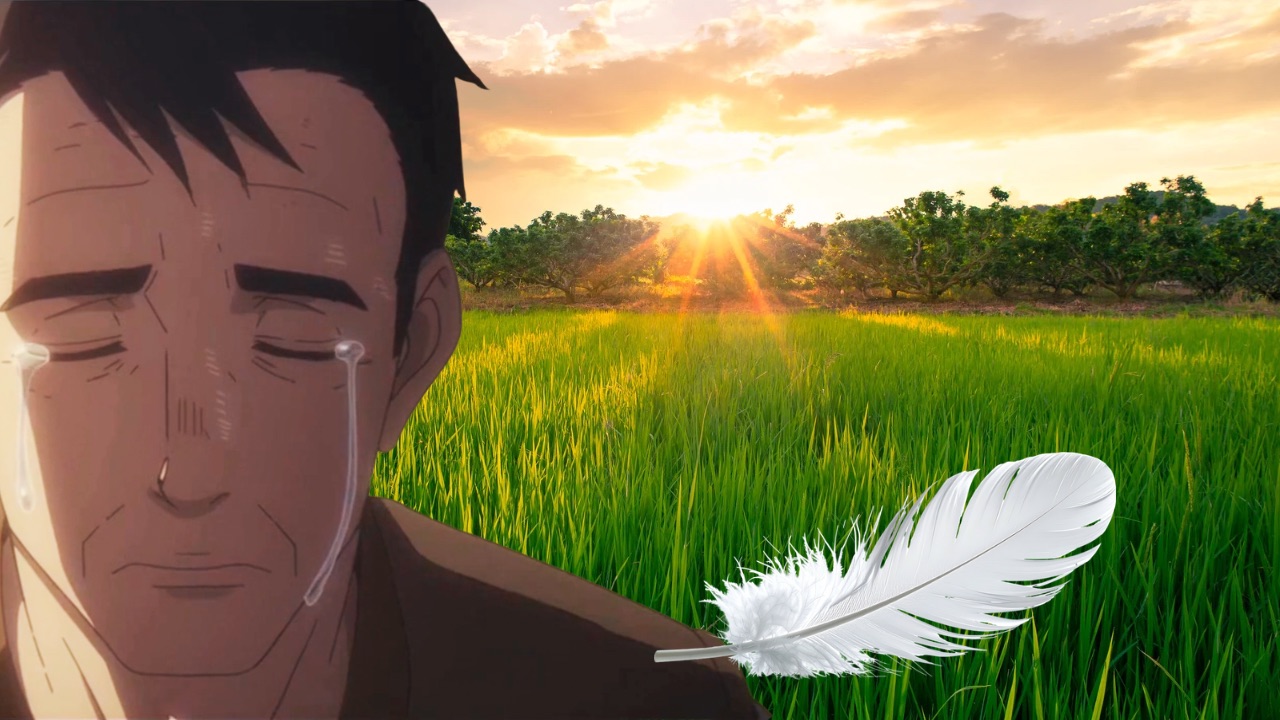

第4章 羽が舞い降りた夜

次の日も、

また次の日も、配達に行くふりをして出かけた。

何をするわけでもなく、ただ歩いた。

どこへ向かっているのか、自分でもよくわからなかった。

日はとっくに沈み、

ただ、気づけば――

川沿いの橋に立っていた。

夜風が、ゆるやかに首筋を撫でる。

眼下の水面は遠く、静かに流れていた。

そこに身を投げれば、すべてが終わる――

そんな考えが、心に根を張っていた。

破産。

家族に何も言えないまま、ただ時間だけが過ぎた。

子どもたちの寝顔が頭をよぎる。

妻の沈んだ目も、父の背中も。

「……もう、疲れたよ」

誰に向けたわけでもない、つぶやき。

目を閉じて、深く息を吸い、橋の手すりを超えて、向こう側に乗り出した。

その瞬間だった。

ふわり――と何かが頬に触れた。

目を開けると、白く小さな羽が一枚、風に舞っていた。

どこから来たのかは、わからなかった。

けれどその羽は、まるで知っていたかのように――

彼の前に、そっと舞い降りた。

不意に込み上げた涙をこらえきれず、うずくまる。

そんな彼に、背後から声がかかった。

「……ごめんなさい。いま、なにをしようとしてましたか?」

振り返ると、そこには一人の女性が立っていた。

年齢は、五十代くらいか。

薄いストールを巻き、目にはどこか慈愛のようなものが宿っていた。

「…やめた方がいいわよ。

わたしも、昔、同じ場所に立ったから、わかるの」

「終わったと思ってたわたしにも、ちゃんと始まりが来たんだから」

彼は言葉を失った。

女性は、にこりと微笑んだ。

「わたしね、ヒーリングを受けてから、生き直せたの。

それまでは、ただ苦しいだけの日々だった。

でも……変われたの。

あなたにも、きっとそういう瞬間、来ると思うわ」

沈黙。

主人公は、導かれるように橋の歩道に戻り、足元に落ちていた羽を拾った。

それは、ただの羽ではなかった。

何か――

心の奥の「希望の声」が、そこに触れていた。

彼の目に、また涙がにじむ。

女性はやさしく言った。

「よかったら、温かいお茶でも飲みませんか?

このまま立ってたって、寒くなるだけですよ」

彼は、ゆっくりと頷いた。

それが、“終わりに見えた人生”の、ほんとうの始まりだった。

第5章 その人は、静かに聴いてくれた

女性は、近くの小さな喫茶店へと案内してくれた。

夜の店内には他に客はなく、カップから立ち上る湯気だけが、二人の間を埋めていた。

「よかったら、話してくれませんか?」

彼女の声は、ごくあたりまえのようでいて、

どこか、胸の奥に届く優しさを帯びていた。

しばらく、黙っていた。

けれど――

「……破産しました」

その言葉が、自分の口から自然に出たとき、

はじめて現実を受け入れたような感覚がした。

「妻にも、子どもにも、まだはっきり言えてません。

もう、何もかもが怖くなって……」

ぽつり、ぽつりと、言葉がこぼれた。

自分がどんなに情けなかったか。

どれほど無力さに飲まれたか。

なぜ、逃げてきたのか。

彼女は、何も言わなかった。

ただ、うなずきながら、静かに聴いていた。

遮らず、責めず、急かさず。

まるで、そのすべてを“もう知っていた”かのように。

気づけば、彼は泣いていた。

声を殺して、肩を震わせながら。

こんなふうに泣いたのは、いつぶりだっただろう。

泣いてもいい場所なんて、どこにもないと思っていた。

「こんな話で……、すみません……。」

ようやく言えた言葉に、彼女は首を横に振った。

「いいのよ。あなたが話してくれて、うれしいわ」

その一言に、また涙が込み上げた。

彼の中で、何かがほどけた。

否定されないで話を聞いてもらえることは、

人生で初めてだったのかもしれない。

かたく縛られていた心の結び目が、

ひとつ、またひとつと、静かにほどけていくようだった。

女性も、自身の過去を少し話してくれた。

「わたし、ヒーリングっていうのを何回か受けてて、

あなたを見たとき……なぜかわからないけど、止まらずにはいられなくて」

「誰にもわかってもらえない気持ち、わたしも長く抱えていました。

元夫の暴力に耐えられず、幼い子どもを連れて家を出たこともあるんです。

あの橋の上で、すべてを終わらせようとしたこともありました」

「でも、ある日、ヒーリングというものがあると知って、

少しずつ、少しずつ、変わっていけたの。

だからあなたにも――

もう一度だけ、自分を信じてみる日があっても、いいと思うんです」

そして、ふと笑みを浮かべて、

「あ、よかったら……明日、ヒーリングを受けてみませんか?

明日のプログラムは、たしか……“インナーチャイルドの癒し”だったかしら」

そう言って彼女が差し出した名刺には、

シンプルな文字で、こう書かれていた。

“癒しの神殿 星の息吹”

「この世界には、静かに癒されていく場所がある」

― それは、あなた自身の内側に ―

店の名前だった。

それが、彼と“ほんとうの癒し”との出会いの始まりだった。

第6章 沈黙の奥から、光が溢れた

翌日、彼は約束通り、「癒しの神殿 星の息吹」を訪れた。

古びた街並みに溶け込むように建っていたその空間は、外から見るとごく普通の一軒家にしか見えなかった。

だが、玄関の扉をくぐった瞬間、空気が変わった。

澄んでいるのに、やわらかい。

静けさの中に、何か大きな“気配”が満ちていた。

部屋の奥へと通されると、20人ほどの参加者が円になって座っていた。

女性も、すでにその輪の中にいた。彼に気づくと、やさしく目で合図をくれた。

プログラムが始まった。

主催者は夫婦で、まずは男性の穏やかな声に導かれて、目を閉じる。

呼吸を感じる。

内側へ、さらに内側へ――

「あなたの中に、まだ小さな“あなた”がいます」

「その子は、ずっとひとりぼっちで、助けを待っているかもしれません」

「怒りも、悲しみも、すべて感じさせてあげてください……」

言葉が、胸に触れる。

彼の中で、何かがゆっくりと溶け出した。

ふいに、幼い頃の記憶が浮かんできた。

場所は、台所。

白熱灯の下、静まり返った室内。

母は、何かを刻んでいる。音はしない。

包丁の動きだけが、無言のリズムで続いていた。

小さい彼は声をかけようとした――が、声が出なかった。

母は振り返らず、ただ黙々と、まな板の上を見つめている。

やがて、動きを止めた母がゆっくりと顔を上げた。

だがその目は、こちらを見ているのに、見ていなかった。

何かを言いかけた気配だけが残り、

口元はぴくりとも動かず、声も感情もない。

“そこにいるのに、何も届かない”

その冷たさだけが、胸の奥に突き刺さった。

ふと自分に帰ったとき、

心に沈殿したままの何かが、

ふたたび静かに息を吹き返していた。

心の奥で、ずっと泣き続けていた少年がいた。

その子に近づくと、涙が止まらなくなった。

体の奥から、嗚咽のような震えが込み上げた。

「ごめん……ごめんよ……」

彼は心の中で、小さな自分を抱きしめた。

声にならないほどの痛みと、言葉にならないほどの愛が、そこにあった。

今度は、ヒーリングの女性の声が、静かに響いた。

「あなたの中にいる小さな子は、ずっと待っていたんです。

誰かがそっと気づいてくれるのを」

彼はうなずいた。

ただ、泣いた。

そして、小さな自分のそばにそっと寄り添った。

「もう、ひとりにしないよ」

その言葉を、

彼は初めて、誰かにではなく、“自分自身”に向けて言っていた。

「あなたが生まれてきてくれて、本当にうれしいよ」

その言葉が、静かに彼の胸に届いた瞬間、

涙があふれて止まらなかった。

ヒーリングセッションの後半。

主催者の女性は、穏やかな声で、何度も繰り返していた。

「あなたがいてくれるだけで、幸せなんだよ」

「あなたは、世界にたったひとつの光なんだよ」

「あなたの命は、宝物のように大切なんだよ」

──それは、彼がこれまでの人生で、

一度も受け取ったことのない言葉たちだった。

子どもの頃に聞きたかった。

誰かに、たった一度でいいから、そう言ってほしかった。

けれど、思い出してみても、

母はいつも、忙しそうで、余裕がなかった。

父は、何を考えているのかわからず、ただ厳しかった。

「お前なんかいなければよかった」

「どうしてあんたはそうなの?」

──そんな言葉ばかりが、耳に残っている。

そのたびに、小さな自分は「自分が悪い」と思った。

誰かを責めることも、助けを求めることもできなかった。

「がんばれば、きっと見てもらえる」

「いい子にしていれば、愛してもらえる」

そうやって、ずっと自分を押し殺して生きてきた。

でも今、

大人になった彼が、

その“小さな自分”の手を取り、抱きしめる。

──大丈夫。もう、がんばらなくていいよ。

──泣いてもいいんだよ。

──いてくれるだけで、うれしいんだよ。

心の中で繰り返すその言葉が、

幼い自分の頬を、やさしくぬぐっていく。

はじめてのことだった。

誰かの言葉が、こんなにもまっすぐに心に届くなんて。

そして、それを自分が、自分に言ってあげられるなんて。

「あなたのこと、ずっと信じてるよ」

「あなたがいてくれて、よかったよ」

優しい言葉が続くたびに、

彼の中で、何かが溶けていくのを感じた。

見捨てられたと思っていた小さな自分が、

少しずつ、目を開けていく。

ほんのすこしだけ、

心があたたかくなっていた。

それは、長い長い冬のような孤独の中に、

初めて差し込んだ“春の光”だった。

そのときだった。

胸の奥が、ひらかれた。

突然、まばゆい光のようなものが、内側から溢れ出した。

涙は止まらず、でもその涙は――悲しみではなかった。

「ああ、ここにいたんだ……」

誰にも見つけてもらえなかった自分。

ずっと叫び続けていた自分。

愛されることを、あきらめていた自分。

でもいま、はじめて――

自分自身が、その存在に触れたのだ。

それは癒しというよりも、

再誕と呼ぶほうが近かった。

長い夢から覚めたようだった。

苦しみの正体が、「孤独」だったことに、彼はようやく気づいた。

終わったあと、彼は誰にも何も言えなかった。

けれど、顔は泣きはらしながらも、ふしぎなくらい静かだった。

その日、帰り道に見上げた空は、あまりにも広くて――

彼は、生まれて初めて、こんな言葉を心の中でつぶやいた。

「生きていて、よかった」

第7章 もう一度、ちゃんと向き合ってみようと思った

それから何回か、彼は「癒しの神殿 星の息吹」に通った。

毎回、心の奥にずっと張りつめていた緊張が、嘘のようにほどけていった。

もともと、彼の中には「平和」という種があったのだろう。

それは、生まれるずっと前から、そっと息を潜めていた宝のようなもの。

だからこそ、癒しの光に触れたとき、その種はすぐに芽吹いた。

数週間後。

彼は、家族にすべてを話すことを決めた。

静かで、澄んだ気持ちのままに。

「……破産したんだ。

お店も、家も、もう手放さなきゃいけない。

でも、今は、それでいいと思える。

ずっと隠していたこと、本当にごめん。」

その声に、言い訳も、責任転嫁もなかった。

ただ静かで、まっすぐだった。

妻は、少しの沈黙のあと、ゆっくりとうなずいた。

「……ありがとう。言ってくれて。

怒るより先に、何かがスッと入ってきたの。

あなたの言葉が……あまりにも静かで、まるで“祈り”みたいだった。」

父は、何も言わなかった。

けれどその沈黙は、昔のような“冷たい壁”ではなかった。

何かが確かに、ゆっくりとほどけ始めていた。

後日、二人の息子にも話した。

泣かれるかもしれない。責められるかもしれない。そう思っていた。

けれど、思いがけず、上の息子が口を開いた。

「お父さんさ、なんかちょっと、変わったよね。

……前より、なんかいい顔してる」

下の息子も、うなずいた。

「うん。やさしくなった。本当の意味で“お父さん”って感じする」

その言葉に、彼はこらえきれず、涙を流した。

静かな涙だった。

数ヶ月後。

一家は田舎に引っ越すことになった。

親戚のつてで、小さな農家を手伝えることになったのだ。

以前なら、「そんなこと、できるわけない」と言っていただろう。

けれど今は、心が動いた。

自然の中で、家族と生きていく日々を、一から始めてみたいと思った。

空を見上げたそのとき――

あの夜、橋の上で見た白い羽の記憶がふと蘇った。

“あの羽は、ただの偶然だったのかもしれない。

でも……いや、やっぱりあれは、見えないけれど存在している、

そして、わたしたちを守ってくれている“しるし”だったんだ。”

そう思えた。

自分を責め続けてきた人生。

見捨てられたと思っていたあの日々。

それでも、「生きていていい」と思えた場所に出会えたこと。

すべてのことに、意味があったのかもしれない。

彼は目を閉じて、深く息を吸い込んだ。

大きく広がる空と、土の香りと、笑い声に包まれながら。

そして、そっと心の中でつぶやいた。

「ありがとう。

わたしたちは、愛の中に生きている」

風がやさしく頬をなでていく。

まるで、かつて見た羽が、また舞い降りてきたようだった。

あとがき すべての“小さなわたし”へ

この物語は、誰か特別な人の話ではありません。

もしかしたら、あなたのすぐ隣にいる誰かのことかもしれないし、

あるいは──

過去のあなた自身の心の奥に、無言で眠っている「小さな声」かもしれません。

「ここにいてはいけない」

「自分には価値がない」

「誰も本当の自分を知らないし、知ろうともしない」

そんな思いを抱えたまま、

“ちゃんとした大人”として、

今日も笑顔で過ごしている人は、思っている以上に多くいます。

けれど、本当の癒しは、

強くなることでも、正しくあることでもありません。

それはただ、

ずっと忘れていた自分の心に、

やさしく耳を傾けること。

泣いていた“わたし”に、

「もう泣いていいよ」と声をかけてあげること。

その瞬間から、人生は静かに変わりはじめます。

たとえ小さな一歩でも──

その一歩は、確かな光へとつながっています。

わたしたちは皆、

“存在していい理由”を探し続けながら生きているのかもしれません。

でも本当は、理由なんていらないのです。

あなたは、

いていい。

ただ、それだけで、

本当に、尊い。

この物語が、

あなたの中にある“見捨てられたわたし”と

少しでもつながるきっかけになれたのなら、

それは何よりの喜びです。

──どうか、あなたの心が、

ほんとうの「やすらぎ」と再会できますように。

そして、もう一度。

あなたがあなた自身に、こう言えますように。

「ここにいていいんだよ」

読んでくださり、本当にありがとうございました。

もしこの物語が心に響いたなら、

癒しを必要としている誰かに、そっと届けていただけたら嬉しいです。